町内会のお祭りは、地域に暮らす人々の絆を育む大切な行事です。夏祭りや秋祭りなど、季節ごとのイベントを通じて交流が生まれ、地域の活性化にもつながっています。

しかし、こうしたお祭りを運営するには、会場の設営費用や備品の準備費、子ども向けイベントの景品代など、さまざまなコストがかかります。そのため、町内会では住民の皆さんに「寄付金」の協力をお願いすることが一般的になっています。

この記事では、寄付が本当に必要なのかと迷っている方に向けて、寄付の任意性や金額の相場、封筒の選び方やマナーなどを、わかりやすく解説していきます。

寄付は義務?任意?トラブルを避けるために

引っ越して間もない方にとって、町内会から突然「お祭りの寄付をお願いします」と言われると戸惑ってしまうことがありますよね。寄付と聞くと、「出さなければならないの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

筆者も以前引っ越し先でこのような依頼をされてどうすればよいか迷った経験があります。

寄付金の強制はNG

町内会のお祭りへの寄付金は、基本的に「任意」です。つまり、寄付するかどうかは個人の自由であり、強制されるものではありません。

ただし中には、周囲からの無言の圧力を感じてしまう場面もあるかもしれません。「寄付を断ったら変に思われないか」と心配になることもありますが、本来、町内会が寄付を強制することは望ましくないとされています。

「出す・出さない」の判断基準とは

寄付するかどうかを判断するときは、地域の慣習やお祭りの規模、家庭の経済状況を踏まえて決めるのが自然です。

たとえば「引っ越してきたばかりで地域の事情が分からない」といった場合には、近隣の方に相談してみるのもひとつの手です。毎年寄付している家庭もあれば、初年度は見送る人もいます。無理せず、できる範囲で参加することが大切です。

寄付をしないときの上手な断り方

どうしても寄付をしない選択をする場合は、丁寧な言葉で断るのがポイントです。

たとえば「今回は家庭の事情で見送らせていただきます」「またの機会に協力させてください」など、柔らかな表現を使えば角が立ちにくくなります。町内会の担当者も理解を示してくれる場合がほとんどですので、無理に参加する必要はありません。

町内会のお祭りにおける寄付金の相場

「寄付をする場合、いくら包めばいいのかわからない…」と悩む方は多いものです。実際、金額には決まったルールがあるわけではなく、お祭りの規模や地域の慣習によって大きく異なります。

ここでは、小さな地域の催しから広域で行われる大きなお祭りまで、それぞれのケースに応じた寄付金の相場について詳しくご紹介していきます。

お祭りの規模による相場の違い

寄付金の金額は、お祭りの規模や内容によって大きく変わります。地域によっては目安の金額が案内されることもありますが、あくまで参考程度に受け取って問題ありません。

小規模な町内会のお祭りの場合

自治会単位で行われる小さなお祭りでは、100円から1,000円程度の寄付が一般的です。特に子ども神輿や獅子舞のような地域に根ざした催しでは、500円前後の金額が多く見られます。

マンションやアパートなどの集合住宅では、より少額の100円〜500円程度で寄付されることもあります。

- 寄付額の相場は 100円〜1,000円程度

- 子ども神輿・獅子舞などでは 500円前後が一般的

- 集合住宅では 100円〜500円程度 とさらに少額になる傾向

中〜大規模なお祭りの場合

複数の町内会が合同で主催するような大きなお祭りでは、1,000円〜10,000円ほどが相場です。中には「1口1,000円」といった口数制を導入している場合もあり、寄付のスタイルにも地域差があります。

また、企業や地元商店が協賛金として寄付するケースでは、個人よりも高額な寄付がなされる傾向も見られます。これは町内会からの要請というよりも、「地域貢献」の一環として自主的に行われるケースがほとんどです。

その見返りとして、提灯やポスターに店舗名を掲示してもらえることもあり、宣伝効果を兼ねて協力している例も見られます。

- 寄付額の相場は 1,000円〜10,000円程度

- 「1口1,000円」などの 口数制を導入している地域もある

- 企業や商店の協賛金は個人より高額になることが多い

寄付金を入れるご祝儀袋のマナー

町内会のお祭りで寄付金を渡す際には、封筒の選び方や表書きの書き方など、ちょっとしたマナーが問われる場面です。特に初めて参加する方にとっては、「どんなご祝儀袋を選べばよいのか」「何と書けば失礼にならないのか」など、不安に感じることも多いでしょう。

お祭り のし袋 表書きの書き方

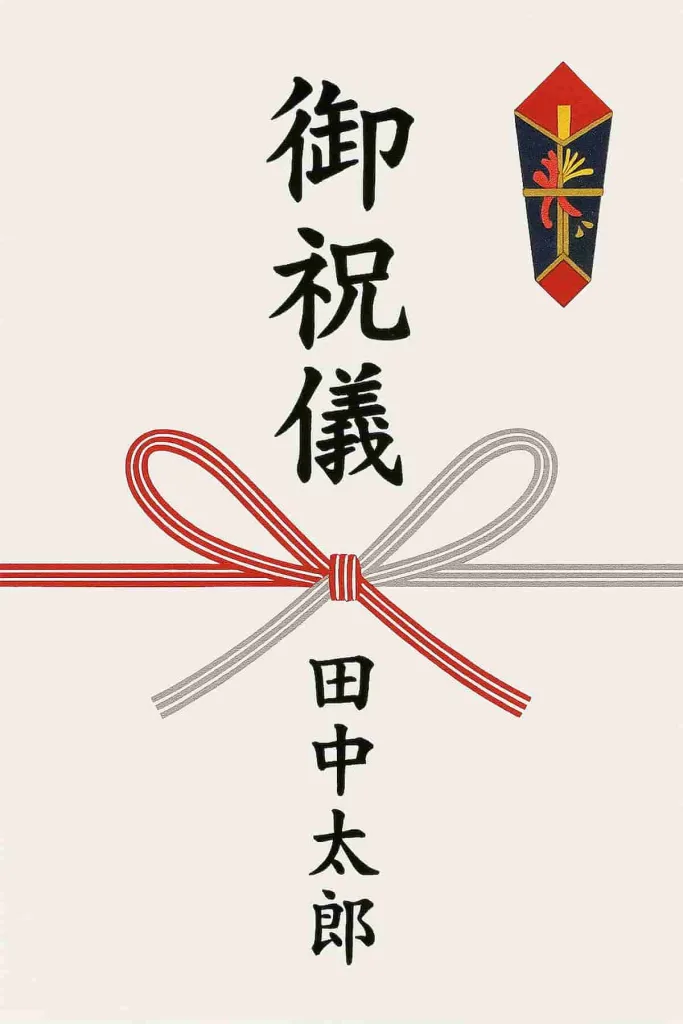

のし袋には「御祝儀」や「御寄付」など、場面に応じた表書きを記載する必要があります。お祭りの主催者によって適切な表現が異なるため、状況に合わせた書き方を理解しておくと安心です。

では、町内会が主催する場合には、どのような表書きが適しているのでしょうか?

町内会が主催する場合の表書き

町内会主催のお祭りでは、のし袋の表書きに「御祝儀」や「御寄付」と書くのが一般的です。縦書きで中央に記入し、その下にフルネームで自分の名前を書きましょう。

水引は「花結び(蝶結び)」を選びます。「何度あっても良いお祝い」という意味を持ち、お祭りのような慶事にふさわしいデザインです。

神社などが主催する場合の表書き

神社や宗教法人が主催する祭礼の場合は、「奉納」や「御寄進」という表書きを使うのがマナーです。やや格式が高くなるため、袋も落ち着いたデザインのものを選ぶと良いでしょう。

このように、主催団体に合わせて表記を使い分けることで、相手にも好印象を与えることができます。

ご祝儀袋の選び方と水引の意味

蝶結びと結び切りの違い

ご祝儀袋の水引には「蝶結び」と「結び切り」の2種類があります。お祭りなどの繰り返して良いお祝い事では「蝶結び」が最適です。

一方、「結び切り」は結婚式や快気祝いのような「一度きりであってほしい」場面に使用されるため、町内会のお祭りには不向きとされています。

迷った場合は淡路結びや鮑結びの水引きを使いましょうどちらの場合に使える便利なものとなっています。

お祭りにふさわしい水引の選び方

お祭りでは、紅白の蝶結び水引を使ったシンプルな祝儀袋が最も一般的です。文房具店やスーパーでも手に入るため、特別な準備は不要です。

豪華な装飾の袋は必要ありませんが、丁寧に扱うことで感謝の気持ちが伝わります。封筒の裏面左下には、金額と住所を記入しておきましょう。

名前・住所・金額の記入方法

のし袋には、表にフルネーム、裏に住所と金額を記載するのが基本です。金額は旧漢字(例:「壱」「伍」「拾」など)を使うと丁寧な印象になりますが、現代の数字でも失礼にはなりません。

名前は読みやすく丁寧に書きましょう。ボールペンよりも筆ペンやサインペンなどの濃いインクが好まれます。

町内会 お祭り お金 入れ方の基本

ご祝儀袋を用意し、表書きや名前を丁寧に記入したら、次はお金の入れ方にも気を配りましょう。中身の扱い方ひとつで、相手への印象やマナーの良し悪しが伝わってしまうこともあります。

ここでは、お祭りの寄付金を封筒に入れるときの「お金の入れ方」や「お札の折り方」など、見落としがちなポイントについて丁寧にご紹介します。

お札の向きと折り方のマナー

封筒にお札を入れるときは、肖像のある面が上に来るように揃えましょう。封を開けたときに顔が見える向きが基本のマナーです。

また、お札は折らずにそのまま入れるのが理想的です。しわや汚れの少ない、きれいな紙幣を使うと丁寧な印象になります。

封筒にお金を入れるときの注意点

のし袋に中袋がある場合、中袋にお金を入れてから外袋に納めます。中袋がない場合は、直接のし袋に入れても構いませんが、袋の内側が透けないよう、白い紙を一枚添えると良いでしょう。

封筒の裏には封をして、金額や名前を記入しておくと、受け取る側にも親切です。

町内会のお祭りにおける寄付金の目的と役割

これまでに、寄付の相場やマナーについて解説してきましたが、「そもそも寄付金は何に使われているのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

寄付金の背景を知ることは、納得して協力するうえでとても大切です。ここでは、お祭りの運営に必要な費用の内容や、町内会が寄付を募る理由、具体的な使い道について詳しく見ていきましょう。

お祭りの運営に必要な費用とは

町内会のお祭りでは、テント設営費、太鼓や神輿の維持費、景品購入費など、多岐にわたる費用が発生します。また、保険や警備、音響機材などの手配も必要になることがあります。

こうした費用の一部をまかなうために、地域住民からの寄付が重要な役割を果たしているのです。

町内会が寄付を募る理由

町内会は、地域のイベントを企画・実行する自主的な組織です。その運営資金は主に会費や寄付によって賄われています。

寄付は単なるお金の支援だけでなく、「地域を一緒に盛り上げよう」という思いを共有する行動でもあります。

寄付金が使われる具体的な場面

寄付金は、祭り当日の備品購入や屋台設営、子ども向けイベントの景品など、さまざまな場面で活用されます。また、音響設備のレンタルやゴミ処理費用など、表からは見えにくい部分にも多くのコストがかかっているのです。

地域の人々が楽しめるイベントを成功させるために、寄付金は大きな支えとなっています。

地域ごとの寄付文化の違いを理解する

これまで寄付金のマナーや金額、目的についてお伝えしてきましたが、もうひとつ大切なのが「地域ごとの違い」を知ることです。

同じ「町内会のお祭り」といっても、地域によって寄付の慣習や雰囲気には差があります。特に初めてその地域に住む方にとっては、戸惑うこともあるかもしれません。

ここからは、町内会や地域ごとに異なる寄付文化の特徴について詳しくご紹介していきます。

町内会による違い

町内会によって、寄付のスタイルや金額の目安には差があります。ある地域では「寄付不要」としているのに対し、別の地域では「1口1,000円」が恒例になっていることも。

その土地の文化や慣習を尊重しつつ、無理のない範囲で寄付を考えるのが賢明です。

地域性と伝統的な価値観の影響

地方の農村部では「お祭りはみんなで支えるもの」という価値観が根強く残っていることが多く、寄付の習慣も強く根付いています。

一方、都市部や新興住宅地では、住民の入れ替わりも多いため、寄付文化が希薄なケースも珍しくありません。地域に溶け込みながら、少しずつ理解を深めていきましょう。

まとめ:町内会のお祭りで寄付をする心構え

お祭りを支える「小さな気遣い」

お祭りの寄付は、決して大きな負担である必要はありません。100円や500円といった少額でも、「祭りを応援したい」という気持ちがしっかりと伝わります。

寄付はあくまで任意ですので、家庭の事情に応じて無理のない範囲で考えて問題ありません。

寄付を通じて地域とのつながりを深める

地域のイベントに少しでも関わることで、顔見知りができたり、地域の雰囲気に馴染みやすくなったりすることがあります。寄付はその第一歩です。

「ちょっとだけ協力してみようかな」という気持ちが、地域とのつながりを築く大きなきっかけになるかもしれません。

近年では地域とのつながりや日本の文化を楽しむ意識が薄れてきている傾向になります。苦手意識を持たずにまずは経験することで人生を豊かなものにしてくれます。筆者は職場の方からのし餅について教えてもらいましたがお餅一つとっても地域性があり面白いものです。お餅の違いについては『のし餅とは?切り餅との違いや縁起物としての意味も徹底解説』を読んで頂けると嬉しいです。

参考:栃木県神社庁

参考:宇治市

参考:総務省

コメント